![]()

こんにちは、トウゴです。

今回はレシピ整理の色々な方法などについて書いていきます。

※この記事は初回投稿が2019年9月16日の同タイトル「雑記-レシピの整理-」をリライトし再投稿した記事になります。

元の記事はレイアウトが崩れていて、何度か編集し直しても直らなかったので再投稿という形を取らせて頂きました。

内容に変更はありません。

なんで唐突にレシピ?と思われたでしょう。

この記事の後にまとめようと思っている「イラストの資料整理」についてざっと下書きをしながら、自分はレシピも整理しているから、それも誰かの役に立つのではないか?と思い記事にすることにしました。

レシピが先になったのは、まとめてみたらこちらの方がスラスラと書けたからです…。

「イラストの資料整理」については公開までお待ちください。

1点ご理解頂きたいのは、

断捨離・持たない暮らし・ミニマリストなどを目指していません。

そのための記事ではありません。

私は真逆のところにいる人間なので笑

レシピも、イラストの資料も「雑多に置いておくのはイヤだ」「どうせなら見かえした時に楽しく見れるようにしたい」「ついでに見やすいと嬉しい」「整理しないと次が置けない」と思って整理しているだけなので、断捨離などは目的としていません。

なので断捨離などが目的の場合は殆ど役に立たないと思いますので、ご了承ください。

色々なところで集めることが出来るレシピたち

料理をする人・料理が好きな人・料理に興味がある人だと何となくわかると思いますが、色々な場所や機会でレシピを目にすることがあると思います。

- 本屋(レシピ本・レシピが載った雑誌など)

- スーパーやデパートの食品売り場

- 主婦(主夫)向け冊子の中

- 生協などのカタログ内・付属の冊子類

- タウン誌

- レシピ紹介ブログ

- レシピサイトやレシピサービス

細かいところだとX(旧Twitter)などでもレシピを紹介してくださる方もいらっしゃいますし、意外なところで目にしたり配布していたりしますよね。

そして作ってみたい・食べてみたいと思ったら本を購入したり、チラシなどは貰ってきたりすると思います。

そういうことを繰り返して集めていくと、いつの間にか数が増えていて、どうにか見やすく整理したいと思うことがあります。

そんな時に役立つ整理の方法を何種類かまとめてみました。

整理の方法

レシピ本

「〇〇の作り方」など純粋なレシピ本ですね。

これは個人的には手を加えず、本棚に保管しておく方法が1番良いと思います。

ただ「この本の中の何種類かしか作らないので、他のレシピは見ない」や、「本が多すぎて保管場所がないからどうにかして減らしたい」など、本として保管しておくことが難しい場合は、

- ノートに書き写す

- 写真に撮る

- スキャンしてデータにする

などの方法があります。

ノートに書き写すのは書くことが手間になる方には面倒な方法だと思いますし、スキャンはスキャナーを持っていないとなかなかやることが出来ないので、写真を撮るのが1番手軽な方法かなと思います。

(コンビニのコピー機にもスキャンサービスがあるものもありますが、手間を考えるとやりにくい)

普通に写真を撮っても良いですが、光の反射具合によっては何度撮っても上手くいかなかったりという場合もあるので、その際はスキャナーアプリなどを使うと普通に写真を撮るより綺麗に残すことが出来ます。

撮ったものはクラウドなどにアップしておけば、後から見かえすのもやりやすいです。

本をバラバラにしてしまうことに抵抗がない方は、分解してからファイリングしたりスキャンするという方法もありだとは思いますが、私個人としては雑誌以外の本をバラバラにするのには抵抗があるので、その方法に関してはこの記事で紹介しません。

上記の方法のどれかを利用してレシピを残し、本が不要になったら処分するか買い取ってもらうかをすると、本を減らすことが出来ます。

レシピが載った雑誌類

「オレンジページ」や「レタスクラブ」などの雑誌類ですね。

レシピ本と違うのは、広告のページやレシピが載っていないページもあるので、恐らく誰にでも1つは不要だと思うページがあるところです。

本を切ったりバラバラにしたりするのに抵抗がある私も、雑誌類はさすがに不要な部分は溜まってくると処分したいなと思うので、必要な部分だけ切り取って他は処分してしまうことが多いです。

なのでこの項目に関しては必要な部分と不要な部分を切って分けた前提で進めていきます。

雑誌類の整理でやっている方法は、

- ファイリングする

- スクラップする

- データで保管する

- ノートに書き写す

これら4つの方法を、それぞれのレシピの重要度などで変えて整理しています。

ページ全体がレシピだったり、写真がページ全体にあるものなどはファイリングして保管しています。

良く作るものもファイリングですね。

ポケットリフィルタイプのファイルに入れてまとめています。

ただ雑誌によっては一般的なA4サイズではなく、変形A4サイズになっているものもあり、そういったものは一般的なA4より少し大きいんですよね。

なので変形A4サイズに対応したファイルを用意して収納していきましょう。

(「雑誌 クリアファイル」などで検索すると出てきます)

ページの一部にだけレシピがある場合や、新聞などの隅にあるレシピを保管する場合はスクラップする方法を使うことが多いです。

必要な部分(レシピがある部分や料理写真がある部分)だけ切り取り、スクラップノートに貼り付けていきます。

レシピ以外の不要な部分がある場合はその不要な部分は処分出来ますし、自分で見やすいようにレイアウトしたり、デコレーションすることも出来ます。

この方法の場合、ページの裏表両方にレシピがあり位置も被ってしまう場合はどちらを残すべきか判断する必要がありますし、切ったり貼ったりする手間が少しあるので、時間に余裕がある時でないとやりにくいというデメリットもあります。

ただレシピ以外の部分が多くてそこを含めてしまうと邪魔だったり、切り抜いたレシピが小さいものを保管するのにはやりやすい方法なので、レシピのサイズなどを見て試してみると良いと思います。

スクラップノート等は100均でも購入出来るので、材料費はさほどかからないですね。

データで保管するのは、タブレットなどを使うことが多かったり、とにかく現物の量を減らしたい時に便利です。

自宅にスキャンする設備が必要ですが、切り取った必要な部分をスキャナーでスキャンし、画像データとしてパソコンなどに保存しておきます。

データとして残っているので現物を処分してしまっても大丈夫です。

(クラウドや外部メモリなど、複数の保存先に保存しておきましょう)

私は残しておきたいけどそこまで重要ではないものの時に使っています。

完成した状態が想像しやすいものや、あまり複雑ではないレシピはノートに書き写すことが多いです。

材料や料理名を見ても完成した状態が想像しにくいものや、工程が複雑なレシピはなかなか綺麗にまとめられなかったり、写真がないとわかりにくかったりするので、なるべく現物のまま保存していますが、簡単なレシピなどはノートに書き写しています。

あとは雑誌ではないですが、図書館で借りた本など自分の所有物ではないものの時はノートに書き写す方法を使っています。

読み放題の電子書籍も、読み放題期間が終わってしまって見られなくなることもあるので、気になったものは書き写しています。

Tips.電子書籍にするのもおすすめ

レシピ本や雑誌類は電子書籍を利用するのもおすすめです。

電子書籍だとデータ容量さえあれば保管場所は端末内だけで済むので、場所を取ることなく増やすことが出来ます。

また、読み放題サービスだと雑誌類は結構出ていたり、雑誌だけの読み放題サービスもあるので色々な本を読むことが出来ます。

気を付けておきたいのが何かしらの理由でアカウントが凍結されたりすると、今まで購入した電子書籍などが読めなくなってしまうので、「この料理は気に入ったのでレシピをずっと保管しておきたい」という場合はノートに書き写すなどの方法で別で保存しておいた方が安心です。

レシピカード類

スーパーのラックなどで配布されていたりするものですね。

定期的に内容が変わりますし、季節に合わせたメニューがあることが多いので、私も一時期よく集めていました。

ただ1枚1枚バラバラになっているので、そのままで置いておくと使う時に探しづらくて手間だったり、見た目も良くないです。

同じ場所で貰ってくるものならサイズが揃っているので、ファイリングしたり同じサイズのケースに入れてしまうのが簡単です。

その際メインの食材や料理のジャンル(和食や洋食など)で分けて、インデックスを付けるとわかりやすくなります。

(分け方は自分のわかりやすいようにした方が良いです)

配布されているものでよくあるサイズはA5やB6(はがきサイズ程度)が多いので、ファイルやケースは100均でも十分揃えることが出来ます。

切り抜き系

タウン誌やレシピがメインではない雑誌類などから切り抜いたレシピのことです。

こういったレシピはサイズが小さく、揃っていないことが多いので、スクラップノートにスクラップしてしまう方法が1番整理しやすいです。

スクラップノートは100均でも売っているので用意しやすいですが、もっと手軽にやりたい場合はコピー用紙などに貼り付けた後クリアポケットファイルに入れれば本のようにまとめることが出来ますし、水に濡れにくくなるため調理中も見ることが出来るようになります。

実践している方法

レシピ整理で私が実際にやっている方法を紹介します。

私は基本的にファイリングとノートにまとめる方法をやっています。

レシピ本や雑誌に関しては、どうしても紙の本で残したいもの以外は電子書籍を利用するようになりました。

ずっと残したいものは紙の本、何度も見るけどデータでOKな場合は電子書籍購入、試し読み・1回で十分なものは電子書籍読み放題、少し読めればいいものは図書館で借りるという風に、優先度で媒体を分けて購入しています。

同じ大きさのレシピカードはファイリングして、あとはルーズリーフにまとめる方法にしています。

私の場合、パソコンを使う時が多い・手書きよりもパソコンで打った方が早いこともあり、レシピを全てWordなどで文書にして印刷しています。

使用しているルーズリーフは無印良品のA5ルーズリーフを使っています。

そのルーズリーフに下のサイトの文書設定を参考にして印刷しています。

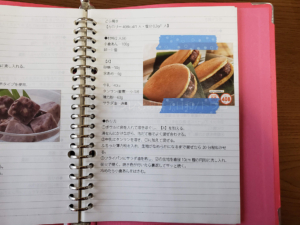

実際に印刷したレシピですが、

すごく綺麗に罫線に沿って印刷されていますよね。

印刷したものが出てきたとき、結構感動しました!

フォントを変えると違う雰囲気になるので、料理名だけ変えてみたり色々遊ぶのも面白いです。

(料理ジャンルごとにフォントを決める等)

私はフォントを変えるぐらいで他のことはしていませんが、こだわりたいなら文字の色を変える等しても楽しいと思います。

印刷する際に必ず確認をした方が良いのが、レシピを印刷する順番です。

最終的にリングファイルにまとめるので、印刷する順番を間違えるととても見にくくなります。

1ページ内にその料理のレシピが全て入っていれば問題ないのですが、1ページ内に入っていない場合、見開きで見れるように印刷した方が見やすいです。

また、先にファイル内でどういう風に分けてまとめるかを決めて印刷した方が良いです。

下で詳しく書いていますが、私は料理ジャンル>食材で分けています。

そのため同じルーズリーフに別の料理ジャンルのレシピや、食材が違うものを印刷すると、後から見た時に少し混乱するので、分け方に合った順番で印刷しましょう。

出来たら文書を作っている時点で分けていた方が楽です。

また、文書にしたレシピの原本(切り抜きとかの方)は写真だけ切り取って処分しています。

切り取った写真はレシピに貼っています。

そうすると完成した状態も見れてわかりやすいのと、写真があるので華やかになります。

貼る時に簡単なのはマスキングテープや両面テープです。

のりでもいいですが、液体のりだとシワが付くことがあるので、スティックのりやテープのりを使った方が綺麗に貼ることが出来ます。

私はメニューによってマスキングテープと両面テープと分けていて、スイーツ類はマスキングテープ、和食などは両面テープで付けています。

これはスイーツは可愛く、他の料理はきっちりと見せたいという単純な分け方です。

冒頭で書いたように、「断捨離」などが目的ではなく、バラバラになっているものを綺麗に、出来たら自分が見て楽しいと思うようにまとめたい、という考えなので、デコレーションして可愛くしています。

レシピを印刷しあれば写真を貼り付けたり、適度にデコレーションしてレシピページが出来たら、リングファイルにファイリングします。

おかず・ご飯もの系とスイーツ・ドリンク系にファイル自体を分けていて、それぞれのファイルの中で料理ジャンルと食材で分けてファイリングしています。

「大カテゴリー」が料理ジャンル(和食・中華など)、「小カテゴリー」が食材という形ですね。

料理ジャンルはインデックスになっているリーフで分け、食材はインデックスシールに食材名を書き、何も書いていないルーズリーフの端に貼っています。

そこに合ったレシピを順番にファイリングしていく形です。

私は食材を買う時、メニューを決めてからではなくその時安かったり量が多いものを選んで買うので、メニューは後から決めています。

そのため食材で分けていた方が探しやすく、楽なので上記の分け方をしています。

メニューを決めてから食材を買いに行くパターンの方でしたら食材ではなく「炒め物」「煮物」など調理法で分けたり、「カレー」「スープ」という大まかな料理で分ける方がわかりやすいと思うので、自分に合った分け方をしてください。

と、このような方法で整理しています。

結構な年数色々なところで色々なレシピを集めていたので、まだ完全に整理できてはいないのですが、それでもすっきりして見やすくなりましたし、処分出来るものも多かったので収納場所に余裕も出来て良かったです。

まとめたいけど整理方法に悩んでいる方は参考にしてみてください。

終わりに

こんな方法もあるんだという感じで、参考になりましたら幸いです。

今度はイラスト資料の整理に特化した記事を書いていきます。

最後までお読みくださりありがとうございました。